1%就好:你用過甚麼方式來壓抑自己?

今天似乎有點喪失了下筆的口吻,有點像是你跟人約好在某個地方,但是卻忽然找不到入口那樣。

不管怎麼說,這周要分享的是《練習不壓抑》這本書。

一篇好書節錄

我是個很壓抑的人。

你可能想,這社會有誰不壓抑呢?但我想我的程度可能會再超過一般人一些。不是我要自誇,我真的是壓抑專家。雖然我現在想不到例子,但總之你先相信。後面會有個表格,測試你是不是也是壓抑專家。

過去,我一直以為自己的課題是焦慮。我一直不清楚自己為什麼總是會被腦海裡的想法淹沒,淹沒到都聽不見自己的聲音,淹沒到時常感受不到情緒。所以我看了很多書,想知道自己為什麼會這樣,以及怎麼解決。

直到我看了蘇益賢心理師的《練習不壓抑》,裡面提到了壓抑有五種類型,我才知道,原來我這個人的核心課題可能不是焦慮,而是壓抑。

那種感覺就好像你要開車去某個很遠的地方,開的時候沒特別覺得怎麼樣。直到看到了某個標誌,你才突然發現自己上錯國道了。

這本書我現在讀到一半,我想先將我最有感的部分分享給你。

壓抑的五種類型

搞消失型

知道去做某件事之後會很不舒服,所以選擇再也不去那些地方、不要遇到那些人、不做那些事。這種壓抑很難發現——因為其實根本就還用不到壓抑,我們就先搞消失了,那些不舒服根本沒機會出場。

典型行為:拖延。一旦開始面對要做的事,心情就不好。

斷線型

在遇到事情、產生感覺,身體就下意識把感覺給切斷了,而感受不到這些感覺。斷線型的人跟情緒脫節了,他們其實還是有感覺,只是意識不到這些感覺。

典型行為1:被問是不是在生氣的時候會回答:「有嗎,我哪有在生氣?」

典型行為2:好像對很多事情都不在意,一件在別人眼裡看起來理應悲傷或開心的事,會說「我沒感覺」

視而不見型

顧名思義,明明感覺不舒服,但假裝沒看到、假裝感覺不存在。

典型行為:一旦感到不舒服,就會一直裝忙、找事做、分心,藉此忽視那些不舒服的感覺。例如在一個無聊的聚會,明明想走了卻不敢走,於是開始神遊。

用力趕走型

比視而不見型更「用力」,會努力把負面感覺置換成正面情緒。

典型行為:在低潮的時候,強迫自己正向思考、告訴自己別想太多。

改頭換面型

比用力趕走型更加「用力」,會花很多力氣嘗試各種方法,對抗負面情緒和想法。

典型行為:「規定」自己不能感覺,極端的可能會用自殘的方式來面對。

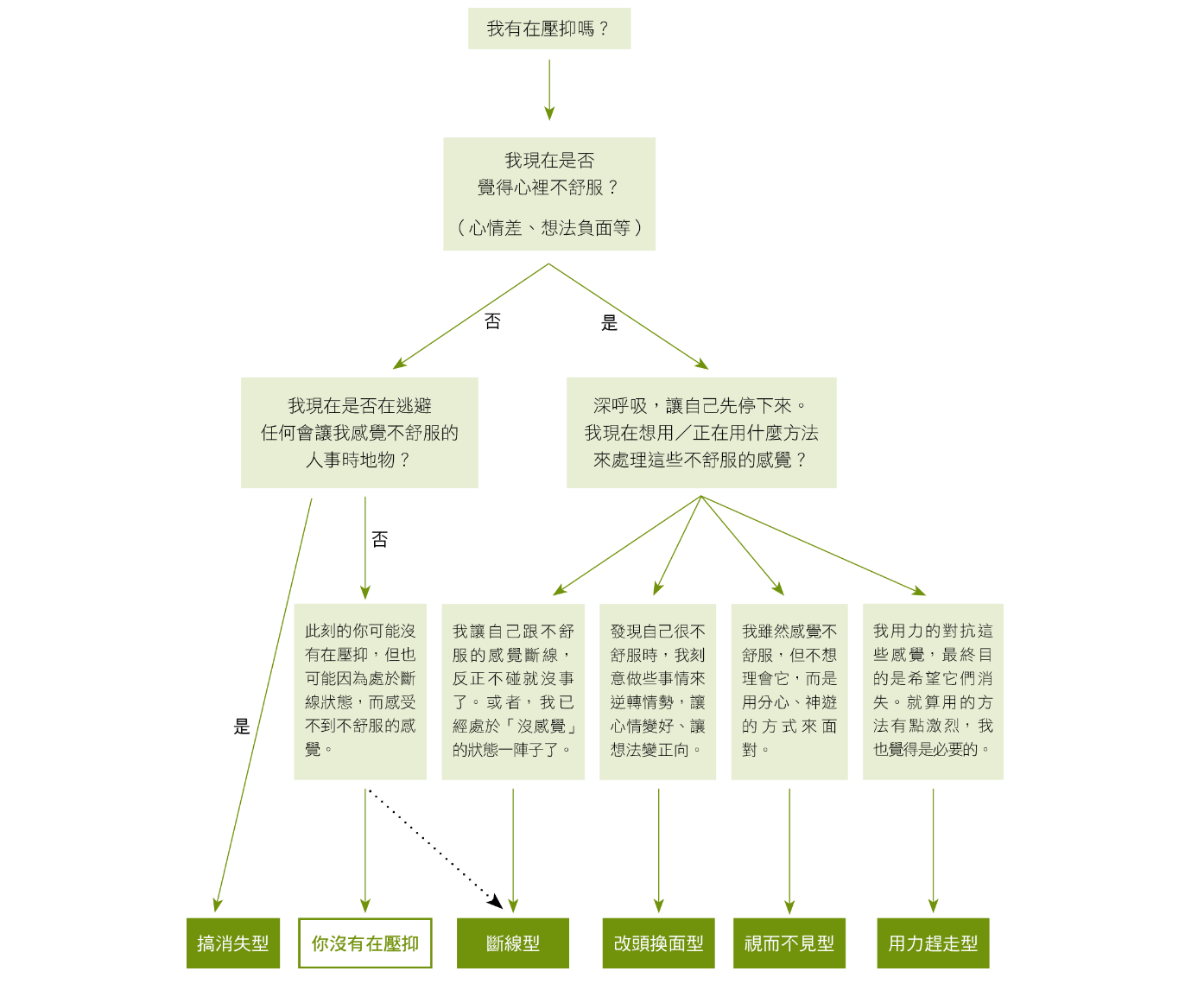

以上是很簡短的節錄。書裡有一張流程圖,可以更好的理解這五種類型。

斷線型真的講到我心坎裡。我過去看過的所有心理書、腦科學書,沒有一本像斷線型一樣能這麼精準解釋我的狀態。這也是我最有感的地方。有機會的話,我很想好好描述我究竟有多「斷線」,以及這帶給我甚麼影響。

壓抑類型小測驗

書裡很貼心的提供了一個小測驗,題目不多,只有12題,能快速讓讀者檢視自己曾用過哪些策略來壓抑。

有趣的是,我在做測驗之前,以為自己應該是斷線型最貼切。結果做完測驗之後,才發現我竟然有四種類型,只有改頭換面型沒有。

現在你可以相信我是個壓抑專家了吧(到底在驕傲甚麼?)。

如果有興趣的話,可以私訊我。我可以把小測驗做成線上表格,讓大家也能玩玩看。

-

一則句子分享

只要你想成為別人,或是裝出別人教你的那套動作或行為,就不可能接觸到人的核心。你必須給別人的, 最有價值的東西,就是你自己。

—《給予》

-

一則有趣小事

之前我把一篇文章分享到瓦基的 discord 討論群裡,然後有一位也是喜歡 Heptabase 的網友回我:

這是寫文半年來,第一次收到這麼正面的回饋。

我覺得我應該是前三種都有,但好奇知道這些類別之後,下一步是?(除了覺得自己被歸納,有一個方向的覺察之外)

有點不太確定我自己是不是搞消失型🤔還是用力改變🤔應該是後者